«Escripto es qe omne allí do es fallado

o en bien o en mal por ello es judgado

si esti tal decreto por ti fuere falsado

El pleit del Evangelio todo es descuajado».

Berceo, Milagros de Nuestra Señora, Milagro II («El sacristán fornicario»).

La Santa Compaña, Lorenzo G. Acebedo. Tusquets.

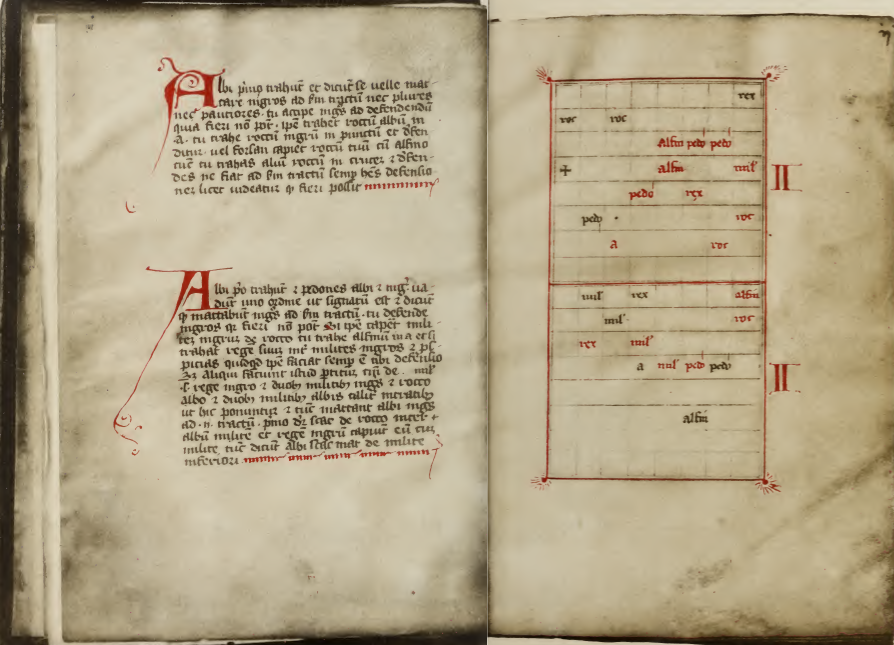

Galopa y corta el viento 1250 (más o menos) con Berceo enfrascado en el arduo trabajo de meter en escrito los milagros de la Virgen María que va recopilando de diversas fuentes. Estando en estas, recibe una carta cifrada de un viejo conocido suyo y compañero de fatigas en la de La taberna de Silos. En ella (en la carta, digo), se le propone a nuestro poeta primero un negocio que—como todos—no puede fallar: la organización de un encuentro entre ciertos comerciantes galos y su amigo Lope con el fin de asociarse todos ellos en la producción de vino de uva mencía. Con el aliciente de que el tal business se desarrollará en Santiago, coincidiendo con los festejos jubilares del apóstol y, si París bien vale una misa, con mayor razón merece Santiago de Compostela el sacrificio de un par de zapatos de piel vuelta, sobre todo si allí los sustituye un artero zapatero por unos (maravillosos) botines de gamuza azul.

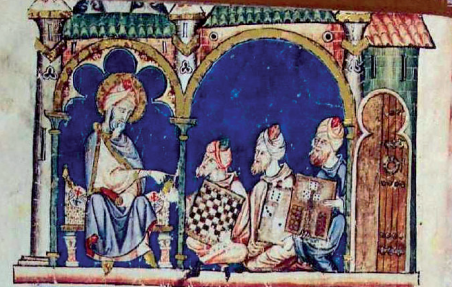

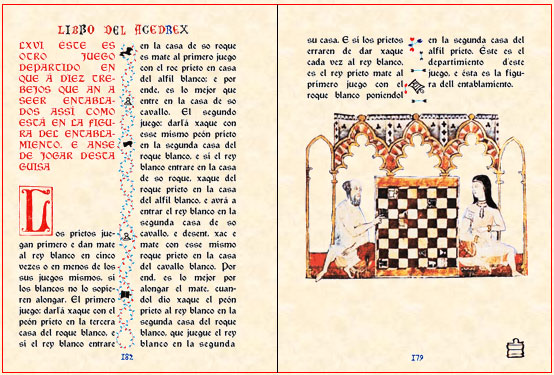

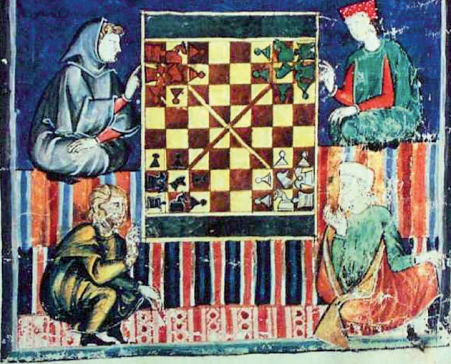

Así pagado el cielo, se siente Berceo (supongo) mejor pertrechado para afrontar un feo asunto que podría estar relacionado (o no) con aquel del vino: el arzobispo Juan Arias (Gallinato), antiguo compañero de Berceo en el Estudio General de Palencia, le pide a su viejo amigo que investigue una serie de extraños sucesos relacionados con ciertos virulentos ataques perpetrados contra los miembros del cabildo. Sumido en el enrarecido ambiente de una Compostela festiva y lúgubre a un tiempo, Berceo se codea con lo más granado de la España del XIII—planea la sombra alargada de un todavía desconocido Alfonso X el. Sabio, que está en Galicia recopilando sus Cantigas—y con lo más bajo. Tal vez por eso, tal vez por otras cosas, le viene a nuestro autor a la cabeza un alejandrino—»serán de los collados valles compañeros»—que, si bien resulta una descripción de la novena señal del Juicio Final, tampoco desmerecería en el coro de la Internacional socialista.

En todo caso, se nos vuelve a presentar un Berceo desconocido, en muchos sentidos, muy particularmente en lo que respecta a su relación con las mujeres. Con el milagro de la abadesa preñada de fondo, se ahonda aquí en los variados y distintos papeles que desempeñaban las mujeres en la sociedad del XIII, desde el monjío—en este caso, el de las adoratrices de santa Liberata—hasta la prostitución, más o menos desvelada, pasando por todos los estados intermedios: señoras de sus casas, taberneras (un saludo a la Lupa), criadas de servir…

Siempre me ha resultado curioso el viraje que se produjo entre los ss XI y XIII en las relaciones entre las instituciones eclesiásticas y la alta cultura, de un lado, y las mujeres, del otro. Porque hasta el XI, poco más o menos, no se hacían en las sociedades occidentales grandes distingos entre hombres y mujeres en los ámbitos rurales; en los nobles, por su parte, la gran diferenciación estribaba en la ocupación—cruzadas, cazas y torneos—más que en los distintos ámbitos vitales. Sin embargo, a partir del XI y, sobre todo, a lo largo del XII y XIII, las cosas cambian. Aunque existen numerosos artículos eruditos sobre el tema, que dan razones bien fundadas para este trastrueque de perspectivas—el proceso civilizador de Norbert Elías, la proliferación de tratados de maneras y reglas para vivir la propia vida, el creciente sentido de la individualidad y el interior, el auge del matrimonio monogámico, etc.—yo, sin ningún fundamento, claro, tengo otra idea acerca de eso. Porque la denigración de las mujeres no ha existido siempre, y me parece que muchos estudios históricos acerca de este asunto lo presentan, sin embargo, como un hecho «natural» o «bárbaro» que un avanzado estado de civilización se ocupará de borrar. Yo, naturalmente, pienso lo contrario: esa denigración supone, por ponerlo en «medieval», una señal de la decadencia, del agotamiento del pensamiento de una sociedad y, por ello, aparece este problema contra las mujeres de manera intermitente, como una especie de huida (fallida) hacia delante, como un modo de gestionar el fracaso, en definitiva. La situación insostenible suele entonces, tristemente, desembocar en guerra. Basta ver las noticias para comprobar esto, y ahí lo dejo.

No es este el caso de nuestro XIII: con la renovación del pensamiento medieval, se producen nuevos modos de relación entre individuos y entre sexos. Esta es una situación que se trata, y mucho, en La Santa Compaña. El afilado título alude, claro, a la antigua leyenda según la cual la procesión de los muertos yerra buscando vivos que se les unan, pero, quizá, también a esas desiguales compañeras que medio Santiago, dejando a un lado su estado, parece andar siempre buscando. Y Berceo abunda en este tema a través de sus relaciones con las mujeres que lo rodean, las que evoca—el Berceo «real» es, siempre, pasadista—, y las que retrata. Aunque la novela, por exigencias de la época, trata a estas mujeres en el típico modo medieval dual—por ejemplo, a la abadesa preñada se le opone la figura de la virgen María, etc.—, el propio Berceo protagonista, curiosamente, parece cuidarse muy mucho de hacer eso. Sus mujeres—hay varias—siempre aparecen redondas, tanto en la forma, como en el fondo.

Repito lo que ya dije en mi anterior entrada sobre este nuevo Berceo: me parece esta serie, ante todo, un iluminador—e iluminado—recorrido por nuestro opaco XIII y, por eso y otras muchas cosas, espero impaciente la tercera.

M.M.

P.D. Para quienes dicen que segundas partes nunca fueron buenas.